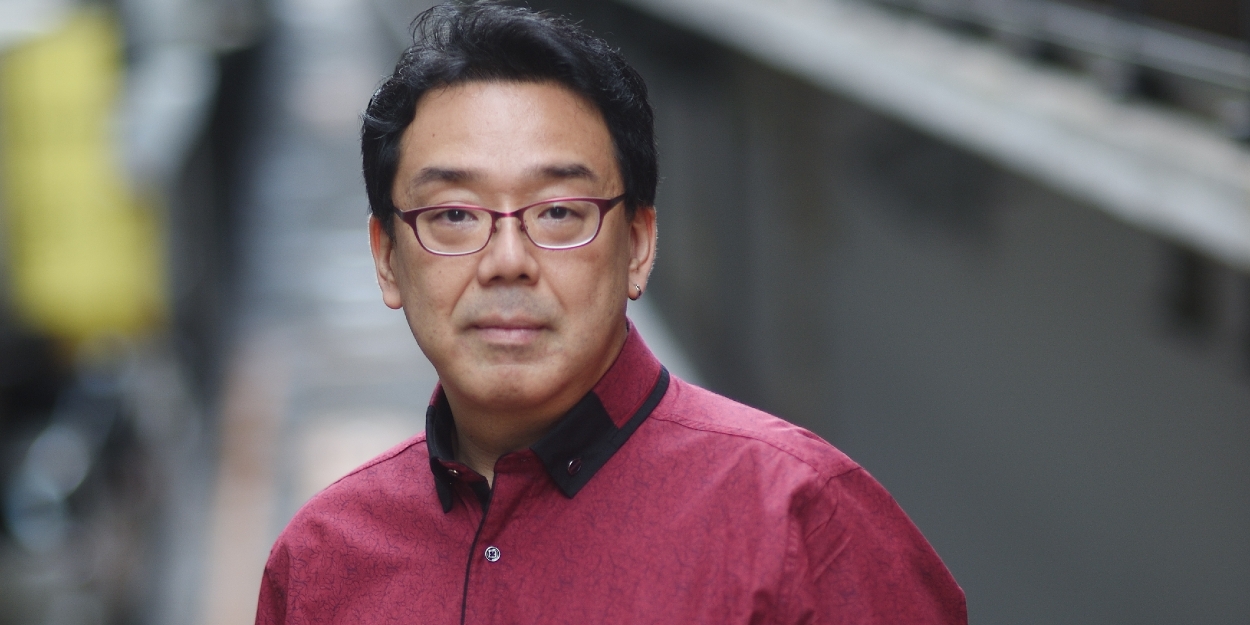

独占インタビュー:世界を股に掛け活躍するエレクトロニック・ミュージック・デザイナー ヒロ・イイダ

ブロードウェイ全分野のプロを納得させる音職人

ヒロ・イイダ:世界で活躍するエレクトロニック・ミュージック・デザイナーと呼ばれる、ミュージカルのサウンドをデザインする音作り職人。バークリー音楽大学卒業。2度のグラミー賞も受賞。主な代表作は、NYブロードウェイの『The Notebook THE MUSICAL(君に読む物語)』、『THE GREAT GATSBY』、『Kimberly Akimbo』、『Tootsie』、イギリスの『MJ THE MUSICAL』、『Mean Girls』、韓国の『The Man Who Laughs』、『Mata Hari』、『XCALIBUR』、日本では『デス・ノート THE MUSICAL』、『ミュージカル「生きる」』、『musical 四月は君の嘘』など。また、著名人では矢野顕子への楽曲提供歴などもある。

ヒロさんはアメリカに来られるまで、どんな人でしたか?

都立高校の普通科で音楽活動中心の高校生活を送っていました。シンセサイザーの魅力に小学校3年生の頃から取り憑かれいじっていていましたが、その時はまだシンセサイザーで音楽を作るっていうのは、夢のまた夢みたいな話でした。

そのまま日本の大学に進学予定だったのですが、シンセサイザーの勉強をしたくなって。当時80年代から現在に至るまで、国内でシンセサイザーを学問として大学レベルで教える場所は未だにありません。電子音楽を4年制の大学で勉強すると考えた時に、留学する選択肢しかなくて。それで85年にボストンのバークリー音楽大学に留学したんです。

その後もアメリカに残ろうというのは、最初から考えられていたのですか?

高校生で周りに留学してる人もいないし、現地に知り合いもいないその時代に、「これからアメリカに行くぞ!」って5つ目標を立てました。

最初の目標は、4年制の学位を取って卒業すること。次に自分が勉強した学位でアメリカで合法的に働くこと。3番目は、そのことで100%生活していけること。4つ目は、それを続けていることによって表彰されたり知名度を上げること。そして最後は、仕事を辞めてもそのレガシーで生活出来るとこと、でした。

だから大学を出たら、アメリカでその道で生活して、その結果としてトニー賞・グラミー賞取ったりとおまけがついて、最後には何もしないでも生きていける、というステップを考えていたんです。なので行った時点で、「アメリカで世界に向けてやっていきたい」という意識はすごいありました。

今はアーティストビザですか?

最初は学生ビザでした。そこからバークリーで就職した時に就労ビザを取ってバークリーで6年間教えていました。アメリカの高等教育に貢献したこととシンセサイザーを使ってのアーティスト活動が認められ、アーティストグリーンカードを取れたのでそこから永住権です。

学校で教師を務めるというのはどの様な経緯だったのでしょうか?

バークリーを卒業した後は本当はスタンフォード大学のCCRMAと言うコンピューターリサーチセンターで、もっとアカデミックな音響心理学や音のデザインを勉強したかったんです。もしくはMIT(マサチューセッツ工科大学)のメディアラボ。

ところが大学院を考えていた時に、バークリーから「卒業後に教える側にならないか?」というオファーがあったんです。それでアカデミックをとるか、もっとジャズ・ポップス寄りのバークリー音大で、よりエンターテイメントに近い音楽フィールドで教えながらそっちの道に進むかで迷った結果、バークリーに残って。ティーチングアシスタントから先生になる道を選びました。

それからブロードウェイに行かれる時はスパイダーマンのミュージカル(『Spider-Man: Turn Off the Dark』)に誘われたそうですね。

話が飛びますが、アーティストグリーンカードが取れてバークリーで働く必要がなくなったので、97年にバークリーを辞めてニューヨークに出てきたんです。

実は当時はミュージカルが大嫌いで。その時は『キャッツ』などが上演中だったのですが、劇場の前を通る度に「わざとらしく急に歌い出して…」って毒づいてるぐらい嫌いでした。

当時はまだニューヨークに日本のアーティストがレコーディングに来る、海外レコーディングがまだ頻繁に行われてた頃でした。僕は英語とエンジニアリングが分かって、キーボードも弾けるっていう立場で、フリーランスのディレクター等をしていました。あとはアメリカのテレビやコマーシャルの音楽を書く仕事を始めました。ニューヨークで初めの10年間は全くミュージカルに関係ない仕事だったんです。

でもある日、ニューヨークの日本人社会みたいなところで「日本人はやっぱり日本人同士で連んでかないと、仕事もやっていけないんだよ!」と言われ、「ふざけんな!」と思って。それがきっかけで、ニューヨークにいる以上日本のクライアントじゃなくて、アメリカ人相手に仕事したいということで、当時から知り合いだった矢野顕子さん以外は一切お断りする様になりました。

その中から1個選んだのがアメリカのプロレスWWE(ワールド・レスリング・エンターテイメント)です。プロレスは作り方がミュージカルと一緒で、台本も振り付けも全部で決まってるんです。そうしないと怪我しちゃうから。僕はそのテーマソング、入退場、DVD・映画・ゲーム用の音楽、あとは効果音などの音ネタを作る仕事を3~4年間やっていました。

その最中に、「U2のキーボード・プログラマーとして一緒に作品を作らないか?」と仕事に誘われました。WWEは条件の良い会社だったんですけど、U2と仕事出来るならって辞めたら、それが実はスパイダーマン・ミュージカルだった。

オファーをくれた方はプロレス関係で知り合った人ですか?

いえ、ジギルとハイドなどのミュージカルでキーボードを担当していて、その後僕のビジネスパートナーとなるビリー・スタインから、人伝に手伝ってくれないかって連絡がきました。

スパイダーマンを作るにあたって、ディレクターのジュリー・テイモアとプロダクションチームは、「今までブロードウェイでやってる人ではない、全く外部の人間を取り入れて新しいミュージカル作りたい。」ということでした。なのでシルク・ド・ソレイユ、映画のスパイダーマンのチーム、衣装の石岡瑛子さんなどもいました。

それまでのミュージカルでは既存のシンセサイザーを買ってただ音を選んで弾いていたのですけが、それだと5年ぐらいの商品サイクルで新しいものが出て、製造中止になるともう買えなくなっちゃうんです。

その点、スパイダーマンは10~20年コンピューターを買い換えても、一切データを変えることなく同じ音が出続ける、いつまでも全く同じ状態を保てる仕組みを作って欲しいと言われました。

それを世界で初めて商業演劇で作ったのが僕なんです。バークリー時代の人脈を使ってローランド、Appleなどの企業をライブエンターテイメントの世界に引き入れ、一緒に楽器やソフトを共同開発して。そこからミュージカルの世界に入りました。

ミュージカル嫌いからスパイダーマンを機にその世界に入って、何故今までその仕事を続けられたのでしょうか。

その後スパイダーマンの仕組みがどうも素晴らしい、ということが人伝に広がり仕事が来るようになりました。その中の一つに『シュレック・ザ・ミュージカル』があって、全米ツアーにも参加しました。その時はミュージカルの仕事を始めて3年目ぐらいですけど、お金が良いというだけでまだ何が面白いか分からないでやっていたんです。

そのシュレックのリハーサルがワシントン州のヤキマという、立派な劇場がありながらレストランやカフェが午後2時ぐらいには閉まってしまうような田舎町で。そんなところにシュレックのスタッフ全員集まって、劇場を1ヶ月借り切ってリハをしていました。リアクションを見る為にお客さんが必要になったら、地元の人たちに5ドルとかでチケット売って、観に来てもらって。

でもそのヤキマのお客さんが、ミュージカルを観たことないからシアターエチケットがないんです。飲み食いするし、「あれはどういうシーンなんだ?」なんだかんだって…ものすごい騒ぐんです。ところが楽しいところはゲラゲラ笑う、寂しいとここは泣く、一緒になって怒るって、喜怒哀楽がニューヨークのお客さんの比じゃないんです、初めてだから。

それで自分の作った音・音楽でサポートしてるミュージカルで、千人のお客さんの感情を鷲掴みにして笑わせたり泣かせたりするって、「実はすごい面白いことやってるんだ。」ってマジックのように初めて感じて、もっと腰を据えてやりたいと思いました。ヤキマのお客さんのおかげです。

お仕事で一番大変なこと、そういう時どういう工夫をして乗り越えられていますか?

いくつかありますが“辛い”大変と”難しい”大変があって、辛い意味ではアジア人差別は避けては通れないんです。

今、41個の劇場あるオン・ブロードウェイの制作陣のアジア人男性は0.6%しかいません。だから初めて行く劇場はステージドアでセキュリティに止められて、「何しに来たの?」とか言われます。それに対応しなきゃいけない大変さは最初はありました。

例えば、『THE GREAT GATSBY』に一昨日劇場入りして、初めての劇場だったので、とりあえずセキュリティのおじさんと仲良くなるんです。自分から自己紹介して、「スタバ行くけど何かいる?」とか言って。争っても仕方がないので、「一緒にミュージカルを作る仲間なんだ。」って見せて乗り越えるしかないです。

作っていく上での難しい大変さは、ミュージカルって音楽だけじゃなく、アクティング、照明、音響、セットデザイン、ステージマネージメント、プロデュース、演出…全部アメリカの大学で科目としてあるんです。先進国で演劇を国立大学で教えてないのって日本ぐらいで、全ての分野を大学で勉強出来るから、ブロードウェイで働いてる人は基本全員、その分野の学位を持ってるんです。そういう人たちに囲まれている中で、その場に合ったサウンドを作って、全ての分野のプロたちを納得させなきゃいけない。

例えば『MJ THE MUSICAL』で“タイムスリップする”音を作れと言われた時に、それぞれの専門のスタッフ100人ぐらいが納得する必要がある。それも、「いいんじゃない?」ってレベルではなく、「おぉ~!」ってなるレベルで。だからよく言うんだけど、”音でねじ伏せる”。「こんなのどうですか?」じゃなくて、「これでどうだ!」という感覚で乗り越えるしかないです。それは難しいけど、面白い。

日本のエンタメ界の良いところと、改善すべき点についてどう思われますか?

ブロードウェイの現場では、全員がそれぞれが属する労働組合(ユニオン)に守られています。音響でも照明でも、それぞれのユニオンに属してないと現場に入れません。逆にユニオンがあるが故の縛りが多くて、ルールに従わないと仕事が出来ない。例えばランチ休憩ですって言われたら、ランチの間は作業が出来ないんですよ。

日本はユニオンがないせいで、良く言えばすごく自由で好きな時に働ける、悪く言えば非常にブラック。

MJでロンドンで働いた時は、ユニオンはないけど労働者も守られていて、ちょうど良いバランスでした。ランチブレイクだからって全員が絶対ランチとらなきゃいけない堅苦しさもない。みんながランチとってる間に作業したい人は、後でランチとって下さい、ってフレキシブル。日本みたいに陰でおにぎり食べながら作業しなきゃいけない、みたいなこともないし。

アメリカの組織的に動ける点は良いけど、ユニオンの仕組みをそのまま日本に持っていけば良いとも思いません。

ヒロさんが目指す“大きな楽しいプロジェクト”について、具体的に教えて下さい。

同じ様な音を作るのはそんなに難しくはないんですよ。例えば「こういう音を作って欲しい。」という時に、世の中にある既存の音の場合と、誰も聞いたことのない音を1から創作しないといけない場合があります。それが難しければ難しいほど、やっていて楽しいです。

今までのパレットの中から、「こんな音で良いんじゃないですか?」ってかき集めて、それでOKが出れば楽ではあるけど、あまり面白くない。そういう作品は、「あとはオープンまで見に来なくていいや。」とか、「この先はアシスタントに任せてもう次行こう。」みたいな感じで自分でも飽きちゃう。

逆にMJみたいに1から全部作ることもあります。先日オープンした『The Notebook THE MUSICAL(君に読む物語)』だと、ピアノ1個の音に対しての作曲家のこだわりがすごくて。何種類作ったんだろうっていうぐらい「あぁでもない。こうでもない。」って作ってるのが楽しいです。やりがいを感じられます。

最後に、ヒロさんの様に海外でアーティストを目指されてる方へメッセージ頂けますか?

日本の島国の外は、弱肉強食の野生の王国なんです。必ずしも大きい声が勝つ・正しい訳でもないけれども、アーティスティックなことで言えば、140%の力で「もう文句は言わせない!」ってものを作ることは大切になってきます。

誰も認めてくれなくても、自分の中に1個でも世界に誇れるものさえあれば、日本の外はすごい楽しい世界だと思います。それを自分で見つけて世界に出て行く挑戦をして欲しい。

今年のアカデミー賞でも日本人が受賞したみたいに、多分彼らも「これだけは世界で自分たちがナンバーワンだ。」と思ってるものがあるからやっていけるんです。それを自分の中で育てて、持ってるっていうのは一番重要な気がします。

Photo Credit: [©タカオカ邦彦]

Comments

Videos